掲載日 /

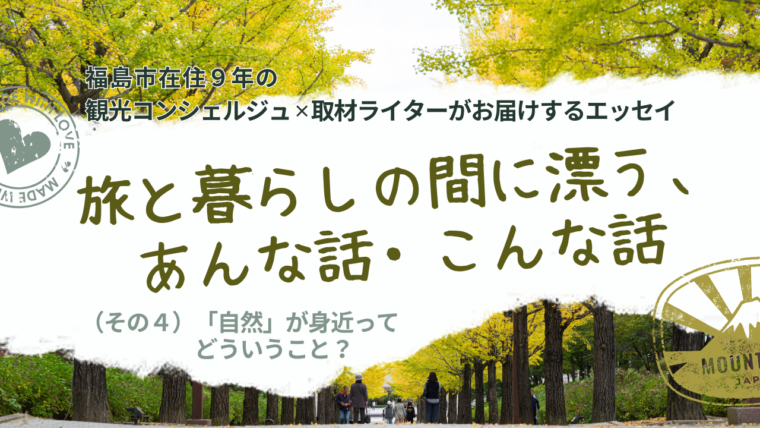

旅と暮らしの間に漂う、あんな話・こんな話(その4)「自然」が身近ってどういうこと?

福島市在住9年の観光コンシェルジュx取材ライターがお届けするエッセイ

ホー、ホケキョ。

この文字を読んで、あなたはどんな絵を思い浮かべますか? 紅白の梅の枝に黄緑色の小さな鳥がとまっているところ? はい、私はそうでした。

福島市に越してきて初めて知ったことはたくさんありますが、その多くが動植物に関することです。中でもその辺にいる野鳥の種類の豊富なことには驚きました。

なにしろそれまでの人生、私にとって身近な鳥といえば、カラスとスズメとハトくらい。でも、ここではそれらに加えてムクドリ、ヒヨドリ、メジロなんかはもちろん、夏はツバメ、冬はハクチョウ。さらに河川敷に行けばカモにアオサギにシロサギにキジ。茂みからは名前のわからない鳥の鳴き声もたくさん聞こえてきます。

ホー、ホケキョ!

これを書いているのは7月半ばですが、つい先日も、自宅周辺の住宅街を散歩しているとき、頭のすぐ上でその声がしました。「!」を付けたくなるくらいの音量だったので、思わず見上げると、電線に小さなグレーの鳥の姿が。

そう、ウグイスがいるのは梅の枝だけではないし、鳴くのは梅の季節だけではありません。夏になってもまだまだ元気にさえずっているんですね。そして、ウグイスは私の思っていたウグイス色(少しくすんだ黄緑色)ではない、ということも、福島市営の「小鳥の森」という施設に行ったときにもらったパンフレットで知ったのでした。

福島市小鳥の森ネイチャーセンター

カッコー、カッコー。

夏を象徴するこの鳥の声もそうです。以前は、懐かしい林間学校の思い出や優雅なマウンテンリゾートの休日とワンセットでしたが、福島に来てからは、深い山だけでなくけっこう人里にもいるのだと判明。若干興ざめしたといえなくもありません。

こんな感じで、私の鳥類に関する認識は福島に来てからずいぶん更新されました。それだけ多様な生物の生息環境が市街地周辺にも残っているということでしょう。最近は住宅街でクマが目撃されるなど、人間の観点からはあまり好ましくないことも起きていますけれど。

植物に関しても同様です。以前の私は、たとえばソメイヨシノ以外の桜は八重と枝垂れの区別しかできなかったのが、観光案内所のコンシェルジュとして花見山の紹介をするようになってから、もっともっとたくさんの種類があると知りました。いまでは東海桜、十月桜、彼岸桜くらいは見分けられるようになったつもりです。

花見山公園に咲く東海桜、花桃、連翹など

ちなみにこの花見山公園は、福島駅からも比較的近くて行きやすい、全国区で有名な花の名所です。「公園」と名がついていますが、私が9年前に初めて訪れたときの印象は、公園というより文字通り「山」でした。園内は「歩く」というより「登る」に近く、ちょっとしたトレッキング気分。

地方における公園とは必ずしも、私の慣れ親しんだ渋谷の代々木公園のような「噴水や花壇や芝生広場のある、広くて平らな場所」を意味するわけではないんだな、と納得した記憶があります。

春の花見山に登ると、途中こんな景色が。

ほかにも市内には、信夫山公園とか大森城山公園とか、名前からして「平ら」でないことが明白な公園がいくつかあります。

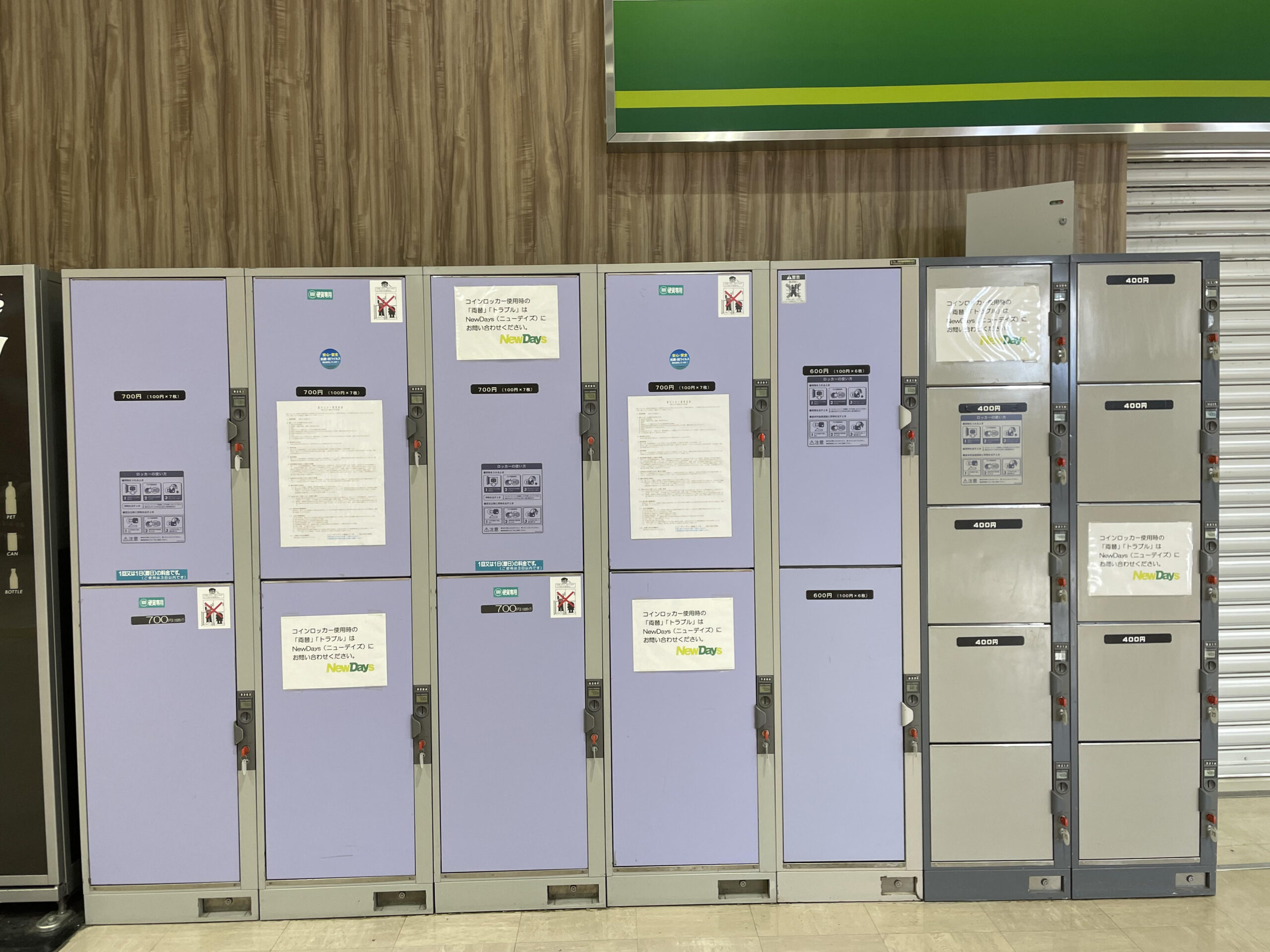

ときどき旅行客の方から「のぶおやま」と呼ばれる信夫山(しのぶやま)は、盆地である福島市街の中心にポッコリ浮かぶ島のような低山。歩いてみると意外に急坂で、こちらもある程度「山登り」の心構えが必要です。

そんな自然がド真ん中にあるのだから、街中の整備計画で「広くて平らな公園を造る必要はないでしょ」という話になったのだと、どこかのカフェのマスターから聞いたことがあります(真偽のほどはわかりません)。

全景-760x506-1-1.webp)

福島市街にぽっかり浮かぶ信夫山(しのぶやま)

一方、郊外にあるあづま総合運動公園や四季の里などは、広々していて(ほぼ)平ら。芝生広場や花壇や池や噴水もあって、まさに私の知る「公園」のイメージに近いものです。

ただ、東京の上野公園や新宿御苑と違うのは、目線を上げると木立の上に山々の稜線が見えることでしょう。ビルの谷間のオアシスではなく、周囲の田園風景とほぼ地続きなのです。今の時期なら、それこそ遠い山からカッコーの声が響いてきたりして、こんな場所が生活圏にあるなんて贅沢だなあと、私は東京時代を思い出していまだに感動するのでした。

あづま運動公園のイチョウ並木(11月上旬)

こういう生活環境を指して、私たちは「自然が身近にある」と表現しがちです。でも、単に人工物の少ない自然公園がたくさんあるとか、少し郊外に出ると田畑が広がっているからといって、それらは本当の意味での「自然」とはいえない――。これも福島に来てから気づいたことです。

自己紹介編で書いたとおり、私が11年前に福島県へ来た目的は、当時、東日本大震災後の原発事故でまだ全町避難していた自治体を支援するためでした。住民の帰還に向けて課題は文字通り山積していましたが、その中に最初、都心から来た私にはどうにもピンとこなかったものがあります。

それは、避難区域に残された農地をどう保全するか、でした。人の住まない家が傷むのはわかりますが、農地ってただの地面でしょう? 放っておいたらダメなの?

自分の無知さ加減を思い知ったのは、避難区域の中でも放射線量が高く、原則として人が立ち入れない帰還困難区域を車窓から見学したとき。一見、ただの雑木林に見える場所が「震災前、ここは水田だった」と聞かされました。

「自然に返る」とはこういうことを言うのです。これが、人の手の入らない、本来の「自然」なのです。

逆に言えば、農業とは自然を改変することであり、農地や集落、周囲の森林、ため池などで構成される「里山」とは、人の手によって管理された、いわば「半自然」なのです 。私たちが「自然が身近にある」というときは通常、この「半自然」である里山の構成物がきちんと保全されている、という意味なのだと、恥ずかしながら私は齢五十を越えてやっと、腹の底から理解したのでした。

花見山、信夫山はじめ福島市内の多数の公園や緑地。周囲に広がる里山の風景。私にとって格好の野鳥観察の場である河川敷。それらは常にだれかが保全してくれているからこそ、「身近な自然」として楽しむことができる。それを肝に銘じながら、私は今日も散歩に出かけます。

さて、今日はどんな花と出合い、どんな鳥の声が聞こえるかな?

【関連記事】