掲載日

東京電力 福島第一原子力発電所 視察ツアーに参加してきました

原発事故から14年、廃炉への道のりを自分の目で見て確かめ、考える機会に

2011年3月11日に発生した東日本大震災と、それに伴う東京電力 福島第一原子力発電所の事故。それからまもなく14年を迎えようとしています。

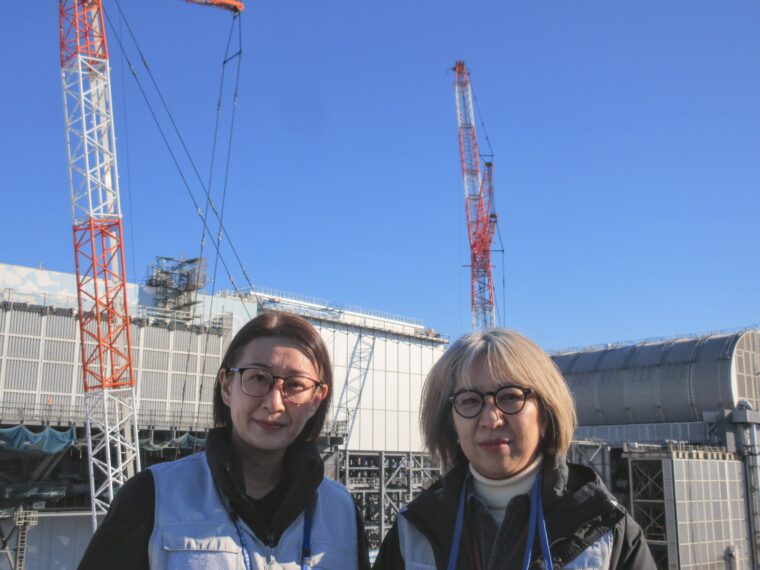

今年2025年1月18日(土)、観光ノート編集部2名で、東京電力が主催する福島第一原子力発電所の視察ツアー・座談会に参加してきました。原発事故に立ち合うことになった福島県民の一人として、以前から原発の現状をこの目で一度は見ておきたいと思っていましたので、念願叶っての視察となりました。

この記事では、福島第一原子力発電所視察ツアーの内容や、周辺の震災復興関連施設についてご紹介します。

私たちが生きているこの時代に、なにが起き、今どうなっているのか、そしてこの先どうなろうとしているのか。もしかすると同じように、一度見に行きたいと思っていらっしゃる方も多いのではないでしょうか。ご自身の目で見て確かめ、考えるきっかけとなれば嬉しいです。

目次

原発視察ツアーが開催されているのをご存知ですか

東京電力では、福島県在住者または事故当時県内に住んでいた18歳以上の方を対象に、視察・座談会を月に1回開催しています。私たち編集部は、この視察・座談会に参加しました。自治体や旅行会社・NPOなどが主催するツアーでは居住地などの制限はないようです。

記事の後半で主なツアーをご紹介しますので、興味のある方はぜひ見学ツアーに参加して、実際に見ていただけたらと思っています。

当初、私は「もっと視察ツアーが頻繁に行われていればいいのに」「もっと見学者を数多く受け入れればいいのに」と思っていたのですが、実際行ってみると、一人ずつ厳しいセキュリティチェックと被曝量チェックが行われており、ゲートの通過だけでも時間がかかるので、回数や受け入れ人数が限られるのもしかたがないと感じました。

視察や見学の際に危険はないのか

原子炉建屋で作業をする作業員の方々は防護服が必要ですが、現在では、福島第一原子力発電所構内の約96%とほとんどの場所を、防護服なしで移動することができるまでに除染が進んでいます。

「見学に興味はあるけど心配だ」という方もいらっしゃると思いますので先に書きますと、今回のような視察で訪れる場所で防護服を着る必要はありませんし、マスクも不要です。普段着のまま視察できます。

しかし、被曝量がゼロというわけではありませんので、見学の際には構内への立ち入り前に個人線量計が渡され、退出時に一人ずつ体表面モニタで放射線被曝量チェックが行われます。

約2時間の視察で計測された被曝量(ガンマ線)は、0.01ミリシーベルトでした。これは、歯医者さんでのレントゲン撮影1回〜2回分に当たるということです。

これらを踏まえ、高校生以上の方であれば視察ツアーへの参加が可能です(高校生の方は保護者の同意が必要です)。

視察ツアーの流れ

ここから、東京電力が主催する視察ツアーの流れについて説明します。

セキュリティの関係で原発構内にカメラを持ち込むことはできませんので、構内の写真は東京電力が提供している写真となります。

東京電力の視察ツアーでは、富岡町にある廃炉資料館にお昼12:00に集合、そこから専用のバスに乗り換えて第一原発に向かい、約2時間の構内見学の後、廃炉資料館に戻って座談会が開催され、夕方16:30に終了というスケジュールです。

廃炉資料館に到着すると、東京電力の担当者の方が出迎えてくれます。

館内の会議室に通され、事前に申請した身分証明書で本人確認の後、第一原発に関する資料や映像を見ながら事前のレクチャーを受けます。その後、用意されたバスに乗って第一原発に向かいます。

道中では、周辺市町村の被災状況から復興の様子についての説明がありました。

構内に向かう前に、詳しいレクチャーを受ける

原発の構内に入るには「入退域管理棟」で大変厳重なセキュリティチェックがあります。カメラ、スマホ、その他私物は持ち込むことができません。希望者が持ち込めるのは、ボールペンと、ポケットに入るノート、ハンカチなど必要最低限のものだけ(事前申請により、SDカードを抜いたICレコーダーは持ち込むことが可能です)。

一部のアンティーク時計や、ラジウムなどを含んだ健康ネックレスのようなものも、外さないと構内には入れません。これは昔の夜光塗料やラジウムなどに含まれる微量の放射線に機器が反応してしまうからで、それほど厳密な被曝量チェックが行われるんだということでさらに安心に繋がりました。

一人ひとりにIDカードと個人線量計が配られ、借りたベストのポケットに入れ、構内専用バスに乗って出発します。

バスの車内でも担当者の方による詳しい解説を聞きながら、ALPS処理水(汚染された地下水を何重ものフィルターを通し、放射性物質を可能な限り除去した「処理水」)が保管されたタンクがズラリと並ぶすぐそばを通り、海側に建つ原子炉建屋1号機から4号機までを見渡せる「ブルーデッキ」に向かいます。デッキではバスを降りて、間近に原子炉建屋を見ることができます。

その後、5号機・6号機と港を見下ろす「グリーンデッキ」に向かい、ALPS処理水の海洋放出について説明を受け、バスでの見学は終了となります。

1〜4号機建屋を間近に眺める

ブルーデッキでは、正面の80〜90m先に原子炉建屋を見ることができるのですが、こんなに近くで見られるのかと驚きました。

正面が、損壊の跡も生々しい1号機と、2号機。その右手に3号機、4号機が並んで見えます。それぞれの建屋の状況と計画されている作業内容により、外観を覆う屋根や囲いに違いがあることがわかります。

昨年(2024年)11月、福島第一原子力発電所では初めてとなる、燃料デブリの試験的取り出しが2号機で成功しました。その後も2回目の取り出しに向けて、さまざまな作業が行われています。

まもなく1号機は建屋上部を覆うカバーが設置される予定で、むき出しの鉄骨部分が外から見られるのもあとわずかとなりました。

1〜3号機の原子炉内には、推計900トン弱の燃料デブリが堆積していると想定されています。現在は燃料デブリを含み冷温状態で管理されています。

2号機建屋内の放射線量は非常に高く、1日の作業時間が3時間程度に制限されています。そのため、離れた安全な場所で機械の組み立て・検証を行い、それを分解して2号機に運び、再度組み立てて作業を行っているそうです。

通常の現場とは異なり多大な制約がある中で、廃炉作業に携わる皆さんが最善を尽くしてくださっていることがよくわかりました。

がれきの撤去や、防潮堤工事も進んでいます。

ALPS処理水について

ニュースでよく聞く「ALPS(アルプス)処理水」。これは、地下水や雨水が原子炉建屋に流れ込み、放射性物質を含んだ水と混ざってしまうことによって生じる汚染水を、多核種除去設備(=ALPS 複数の放射性物質を取り除くためのフィルター装置のような設備)を通して浄化処理を行った水のことです。

現在、構内にはALPS処理水を保管した1,000基以上の巨大なタンクが並んでいます。

出典:東京電力ホールディングス

2023年8月から、ALPS処理水の海洋放出が開始されました。ALPSによりほとんどの放射性物質を除去していますが、トリチウムは除去できないため、国の基準値を大幅に下回る濃度に海水で希釈し、各種の数値をしっかりモニタリングした上で、約1km先の海域で放出されます。

原因となる汚染水が増えないよう、建屋を囲う地下30mに達する「氷の壁」を造り、また地面を舗装で覆うことで、建屋に地下水や雨水が流れ込まないようにしています。事故当初は1日に540立方メートル発生していた汚染水は、現在では80〜90立方メートルにまで減っているそうです。

働く方たちの環境の改善

昨年放送されたNHK「100カメ」では、除染作業に携わる作業員の方々の日常が映し出され、話題となりました。現在、原発構内では約4,500人の方が廃炉に携わっています。構内で働く方々のための環境もずいぶん整い、改善されているそうです。

7階建ての大型休憩所には、食堂やコンビニエンスストア、シャワー室などが用意されていて、食堂では福島県産の食材を使った温かい食事が提供されているとのこと。

また、万一に備えて24時間体制のER(救急医療室)が設置されています。構内専用の救急車や、ドクターヘリの要請もできるようヘリポートもありました。

作業員の方の被曝量については、年間20ミリシーベルトを超えないよう管理されているとのこと。

福島第一原発で働く方の約7割は地元・福島の方だそうです。廃炉作業に携わってくださる皆さんには、ただただ感謝です。

「本当に来てよかった」座談会でのコメント

東京電力が主催する視察ツアーでは、視察後に座談会が行われます。座談会には私たち視察参加者と、東京電力の担当者、そして資源エネルギー庁の方も参加し、意見交換が行われました。参加者からは「将来のビジョンは」などの質問が寄せられ、大変有意義な座談会となりました。

なかでも印象的だったのが、同じ福島市から参加されたSさんご一家(ご夫婦と、息子さん)。今回の視察に参加した理由を「主人が一人で決めて知らないうちに申し込んでいた」と語る奥様は、「最初は自分は行かなくてもいい、主人と息子だけ行ってくればと思っていましたが、本当に来てよかった。テレビで見るのと、実際に見るのとでは全然違う。数年後にまた来てみたい」とおっしゃっていました。

未だに防護服を着なければ見学ができないのではないかと、発災当時のイメージを持ったままの人も多く存在することは東京電力側も理解しており、そのために実際に見てほしいし、積極的な情報発信が必要だと考えているということでした。

改めて調べてみると、東京電力はホームページなどで大変詳しく情報提供を行っています。

座談会の中で質問のあった「出前授業」などについては、これまでに高校などで行われており、今後も学校から要望があれば説明や対話に伺いたいとのこと。そして出前授業は国(資源エネルギー庁)でも行っているということです。

そして、より良い相互理解のために、視察の受け入れだけでなく、東京電力や資源エネルギー庁の方が「だるま市」など地元の祭にも積極的に参加し、草の根活動として住民の方と直接対話するような機会を設けているとのことでした。

未来への希望

また、座談会の話の中で「就職先として東京電力に興味を持ってくれる若い方が結構いる」ということを聞きました。

廃炉作業には大型ロボットやドローン、遠隔操作といった技術が欠かせませんが、そういった最先端の技術を試し、世のために活かすことができると、東京電力を志望してくれる若い方が結構いるのだそうです。

先日TVでも、高等専門学校生が競うロボットコンテスト「廃炉創造ロボコン」の様子を放送していました。インタビューに答えた学生さんは「自分たちの代で廃炉を完成させたい」と語っていて、胸が熱くなりました。と同時に、一世代前の大人としていろいろ考えさせられました。

廃炉まで、今後30〜40年かかると想定されています。Sさんがおっしゃっていたように、私もまた第一原発の見学に行こうと思っています。

今後予定されている視察見学ツアー、ホープツーリズム

これまでに福島第一原発では、1日約100人、一月に約2,000人、2023年の1年間では18,000人を超える人たちの見学を受け入れてきました。日本だけでなく、世界各国の方々が見学に訪れているそうです。

東京電力をはじめ、自治体、旅行代理店、NPO法人などが福島第一原発の見学ツアーを企画していますので、いくつかご紹介します。参加条件、参加費、集合場所、見学コースなどがそれぞれ異なりますのでご注意ください。東京電力が行う視察ツアーは無料で行われています。

今後の最新のツアー情報は、福島市観光ノートの「イベント情報」でお知らせします。

現地集合のツアーが多いので、旅行で福島に来られる方は、福島駅など旅の拠点からレンタカーの利用をお勧めします。

または、集合場所となることが多い「東京電力廃炉資料館」へは、JR常磐線 富岡駅から徒歩約15分で行くことができます。

東京電力 2025年度 福島第一原子力発電所 視察・座談会

https://www.tepco.co.jp/decommission/information/newsrelease/zadankai-j.html

環境省 福島、その先の環境へ。イベント・ツアー情報

https://kankyosaisei.env.go.jp/next/tours/

ホープツーリズムふくしまの「今」を感じる旅2025(福島交通観光)

https://www.f-kankou.jp/event/33497

福島第一原発視察 福島浜通りの「今を見る」「福島伝承スタディツアー」(NPO法人 元気になろうふくしま)

https://genkifukushima.jp/tours2024/

(上記の情報は、執筆時点で編集部が調べた範囲で記載しており、見学ツアーの開催や内容を保証するものではありません。その点ご了承ください)

震災復興関連施設の紹介

原発見学ツアー以外にも、誰もが訪れることができる「東日本大震災・原子力災害伝承館」と、そのすぐ横に建つ「双葉町産業交流センター」など、震災復興関連施設がありますのでご紹介します。

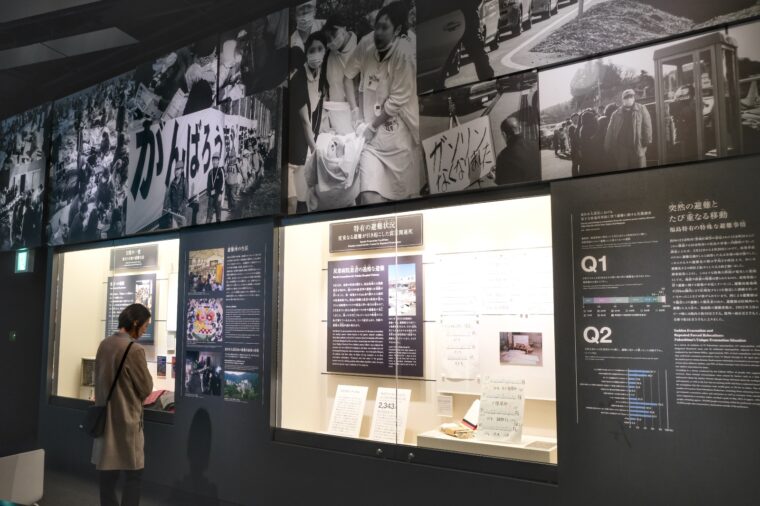

東日本大震災・原子力災害伝承館(双葉町)

2020年9月に開館した、東日本大震災とそれに伴う原子力災害を後世に伝えるための施設。緩やかな弧を描き、海に向いて大きく開いた窓が印象的な建物です。

館内には、震災と原子力災害を伝える資料や映像、遺物が多数飾られており、当時置かれた状況とこれまでの歩みがわかります。ぜひ立ち寄っていただきたい施設です。

館内に入ってすぐ、最初のシアターで見るプロローグの映像は、福島県郡山市出身の俳優・西田敏行さんがナレーターを務めたことでも知られています。心あたたまる福島弁で、原発について、震災について、復興や廃炉について語りかけてくれます。

「(廃炉を)生きているうちに見届けられるだろうか。無理かもしんねえな……」という言葉に、泣きそうになりました。

| 名称 | 東日本大震災・原子力災害伝承館 |

|---|---|

| 所在地 | 〒979-1401 福島県双葉郡双葉町大字中野字高田39(Googleマップ) |

| TEL | 0240-23-4402 |

| 開館時間 | 9:00〜17:00(最終入館16:30) |

| 休館日 | 火曜日(火曜祝日の場合は翌平日)・年末年始(12/29〜1/3) |

| HP/SNS | 公式ホームページ |

| アクセス | 【車】常磐自動車道 常磐双葉ICから車で約12分(約7.5km) 【電車】JR双葉駅から約2km。双葉駅発のシャトルバスが利用できます(約5分)。 |

F-BICC 双葉町産業交流センター(双葉町)

双葉町の復興を牽引する施設として、2020年10月にオープン。東日本大震災・原子力災害伝承館や復興祈念公園に隣接しています。略称はF-BICC(エフビック)。

貸会議室、貸事務所、休憩室のほか、コンビニ、フードコートやレストランがあり、浜通りをはじめとする福島のお土産を買うこともできます。サイクルポートもあります。

レストランや屋上からの眺めが良いので、ぜひ立ち寄ってみてください。

| 名称 | F-BICC 双葉町産業交流センター |

|---|---|

| 所在地 | 〒979-1401 福島県双葉郡双葉町大字中野字高田1番地1(Googleマップ) |

| TEL | 0240-23-7212 |

| 開館時間 | 9:00〜18:00 |

| 休館日 | 年末年始(12/29〜1/3) |

| HP/SNS | 公式ホームページ |

| アクセス | 【車】常磐自動車道 常磐双葉ICから車で約10分 【電車】JR双葉駅からバスで約6分、車で約5分 |

東京電力廃炉資料館(富岡町)

東京電力が運営する、原発事故の記録、反省と教訓、廃炉の最新状況などを発信する施設。もとは「エネルギー館」でした。

平日・土曜日は時間帯ごとに案内ガイドがつくツアー方式で、日曜は自由見学となっています。映像と展示資料で、事故発生当時の状況や現在の状況がわかりやすくまとめられています。

| 名称 | 東京電力廃炉資料館 |

|---|---|

| 所在地 | 福島県双葉郡富岡町中央三丁目58番地(Googleマップ) |

| TEL | 0120-502-957 |

| 開館時間 | 9:30〜16:30 |

| 入館料 | 無料(駐車場無料) |

| 休館日 | 毎月第3日曜日 および年末年始 |

| HP/SNS | 公式ホームページ |

| アクセス | 【車】常磐自動車道 広野ICより約20分、または富岡ICより約15分 【電車】JR常磐線 富岡駅から徒歩で約15分、タクシー5分 |

道の駅なみえ(浪江町)

2020年8月に浪江町の復興のシンボルとして誕生。買い物ができ、食事ができ、ちょっと休憩もできる。観光客だけでなく、町の人々の暮らしを支える場所でもあります。

食材や土産物が揃うショップや、旬の魚介を使った和食が食べられるフードコート、また「無印良品」も入っています。

| 名称 | 道の駅なみえ |

|---|---|

| 所在地 | 福島県双葉郡浪江町大字幾世橋字知命寺60(Googleマップ) |

| TEL | 0240-23-7121 |

| 開館時間 | 10:00〜18:00 |

| 入館料 | 無料(駐車場無料) |

| 定休日 | 毎月最終水曜日(なみえの技・なりわい館 大堀相馬焼のみ毎週水曜日) |

| HP/SNS | 公式ホームページ |

| アクセス | 【車】常磐自動車道 浪江ICから車で約10分 【電車】JR常磐線 浪江駅から徒歩約15分 |

環境再生プラザ(福島市)

環境再生プラザは、ふくしまの環境回復の歩みや放射線、中間貯蔵などの環境再生に関する情報を伝える拠点です。パネルや模型展示、専門スタッフによる解説や相談を行っているほか、市町村や学校などへ専門家を派遣するなどの事業も行っています。

| 名称 | 環境再生プラザ(福島県・環境省) |

|---|---|

| 所在地 | 福島県福島市栄町1-31 1階(Googleマップ) |

| TEL | 024-529-5668 |

| 開館時間 | 10:00〜17:00 |

| 定休日 | 月曜。祝日の場合は翌日 |

| HP/SNS | 公式ホームページ |

| アクセス | 【車】東北自動車道 福島西ICから約11分 【電車】JR福島駅から400m |

コミュタン福島(三春町)

福島県環境創造センター交流棟(愛称:コミュタン福島)は、原子力災害からの「環境回復と創造」に向けた取り組みを行う総合的な拠点です。2023年3月19日にリニューアルオープンしました。

放射線やふくしまの環境の現状に関する展示のほか、360度全球型シアターを備え、東日本大震災とそれに起因する原子力災害の状況、災害からの歩み、現在の状況について総合的に伝える展示室が用意されています。

また、未来を担う子どもたちが自ら考え、主体的に判断し行動する力を身につけるために、体験学習などを提供しています。

| 名称 | コミュタン福島(福島県環境創造センター 交流棟) |

|---|---|

| 所在地 | 福島県田村郡三春町深作10番2号 田村西部工業団地内(Googleマップ) |

| TEL | 0247-61-5721 |

| 開館時間 | 9:00〜17:00 |

| 入館料 | 無料 |

| 定休日 | 毎週月曜 ※ただし月曜日が祝日の場合は翌平日/年末年始(12/29〜1/3) |

| HP/SNS | 公式ホームページ |

| アクセス | 【車】磐越自動車道・船引三春ICから約5分 【電車】JR三春駅からシャトルバスにて14分(バス料金無料) |

関連サイト一覧

東京電力、そして福島県も積極的に情報公開を行っています。

燃料デブリポータルサイト

https://www.tepco.co.jp/decommission/progress/fuel-debris/index-j.html

処理水ポータルサイト(ALPS処理水に関する取り組みがわかります)

https://www.tepco.co.jp/decommission/progress/watertreatment/

https://www.tepco.co.jp/alps_guide/

ふくしま復興情報ポータルサイト

https://www.pref.fukushima.lg.jp/site/portal/

産業復興事例集 福島県15市町村の現況

https://www.reconstruction.go.jp/jireishuu/2022data/01/index.html